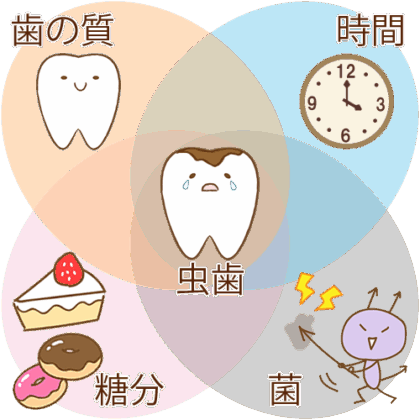

虫歯の原因

虫歯とは、お口の中に住みついている細菌が食べ物や飲み物に含まれる糖分をエサにして「酸」を作り、その酸によって歯が溶かされて穴があいてしまう病気です。

虫歯は、「糖分(ショ糖)」「細菌(ミュータンス菌)」「歯の質(エナメル質・象牙質)」「時間」 の4つの要素が重なったときに発生します。甘いものをダラダラ食べ続けたり、歯みがき不足で細菌が増えると、長い時間にわたり歯が酸にさらされ、虫歯は進行しやすくなります。

予防のためには、虫歯菌のエサとなる糖分を控えること、丁寧な歯みがきで食べカスや歯垢をしっかり取り除くことが重要です。

さらに、定期健診やクリーニング、フッ素の活用によって、虫歯のリスクを大きく減らすことができます。

虫歯の進行について

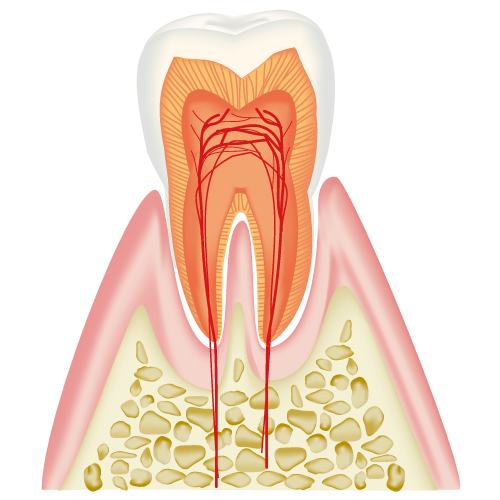

1CO(ごく初期のむし歯)

歯の表面が酸で溶け始め、白く濁って見えたり、歯の溝が茶色く見えたりする段階です。まだ穴は開いておらず、痛みもありません。

フッ素塗布や毎日の歯みがきで元に戻ることもあり、削らずに済む可能性があります。

この段階で見つけられると、歯を守る大きなチャンスになります。

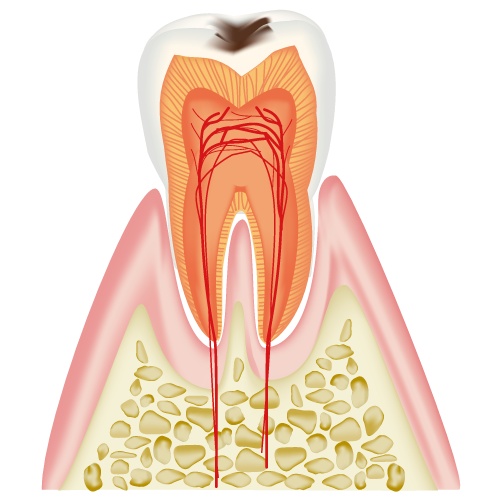

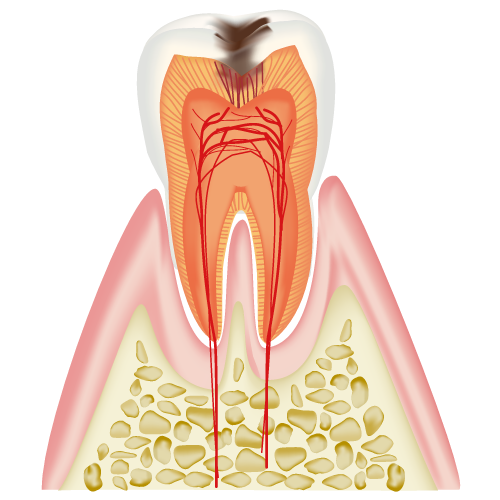

2C1(エナメル質の虫歯)

歯の表面に小さな黒や茶色の点ができ、少し穴が開いている段階です。

まだ痛みはありません。

治療も削る量が少なく、簡単な処置で済むことがほとんどです。

早めに治療すれば、歯へのダメージを最小限に抑えられます。

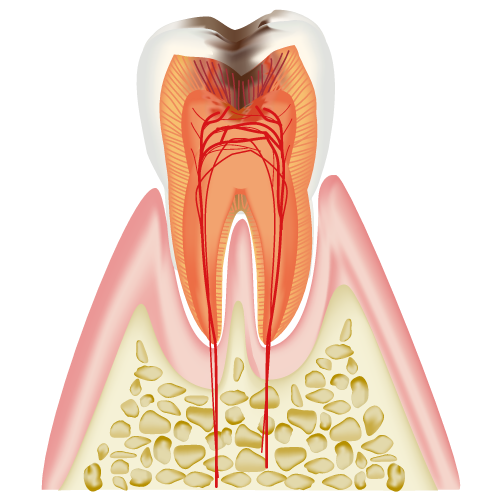

3C2(象牙質まで進行した虫歯)

虫歯がエナメル質の下にある象牙質に広がった状態です。

冷たいものや甘いものでしみるようになり、穴も大きくなります。

削って詰め物をする必要があり、治療範囲が広がります。

放置すると治療が大がかりになるため、早めの対応が大切です。

4C3(神経まで進行した虫歯)

虫歯が神経にまで達し、強い痛みを伴います。夜眠れないほどの痛みが出ることもあります。

神経を取る「根管治療」が必要となり、治療回数や費用の負担も大きくなります。

この段階になる前に受診することが、歯を守るためのカギです。

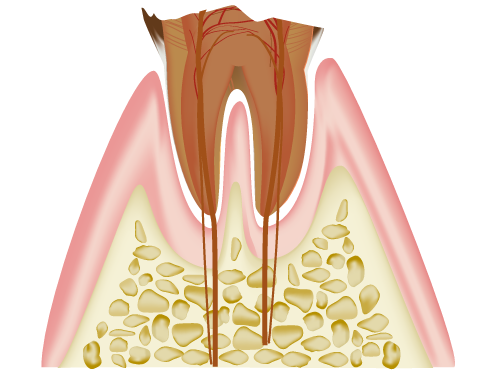

5C4(歯の根だけ残った虫歯)

歯の大部分が崩壊し、根だけが残った状態です。

痛みが一時的に治まることもありますが、根の先に膿がたまり腫れるなど、再びトラブルを繰り返すことがあります。多くの場合は抜歯が必要です。

歯を残すことが難しくなるため、早めの検診と予防が何より大切です。

当院の治療法

できるだけ「歯」「神経」を残す

歯を残すこと

当院では「できるだけ歯を残す治療」を心がけています。

歯は一度失うと二度と元には戻らず、インプラントや入れ歯などで補うしかありません。しかし、人工の歯では天然歯と同じような噛み心地や咀嚼力を完全に再現することはできません。

だからこそ、ご自身の歯を残せるかどうかは、その後の食事・会話・生活の質を大きく左右します。

当院では、重度に進行した虫歯であっても、歯周外科治療などを活用し、可能な限り歯を保存する方法を検討しています。

神経を残すこと

当院では「できるだけ歯の神経を残す治療」を心がけています。

歯の神経(歯髄)には血管も含まれており、歯に栄養を届ける大切な役割があります。神経を失うと血流が途絶え、歯がもろくなって割れやすくなるほか、感覚がなくなるため虫歯の再発に気づきにくくなるリスクもあります。

当院では歯髄保存療法を取り入れ、虫歯が神経に近い場合でも可能な限り神経を守れるよう努めています。神経を残すことは、その歯の寿命を延ばし、ご自身の歯を長く使い続けることにつながります。

歯の移植

準備中です。