K・I笑顔通信 No.30「歯並びや噛み合わせはどうして悪くなるの?」

みなさん、こんにちは。

梅雨が明け暑い夏がやってきました!

BBQや夏祭りなどイベントがたくさんで楽しみですね♪

体調には十分気をつけて夏を乗り越えましょう

さて、今月の笑顔通信のコラムは「歯並び・噛み合わせ」についてです。

どうぞご覧ください(^ ^)

歯並びや噛み合わせはどうして悪くなるの?

お爺さんから「歯並びが悪くても死にゃせん!」と言われて 歯並びの矯正を諦めた女の子がいました。 …それから20数年、40代に近くなった彼女は再び 矯正歯科を訪れました。ずっと引きずってきた心のわだかまり、 コンプレックスから解放されるために。

実は悪い歯並びや噛み合わせは経済的な先進国に多いのです。…なぜ? 経済的に豊かになるとまず大きく変化するのが食生活です。 命を支える「食べること」が「楽しみ」「エンターテインメント」化して加工され精選されて、一生懸命噛まなくても食べられる食事が増えてきました。そうなるとアゴの筋肉は大きくなりません。筋肉を支えるアゴの骨は強く大きくなる必要がなくなります。ところが、アゴを作る遺伝子と歯を作る遺伝子は別なので、アゴが大きくならないからといって歯は小さく作られません。 結果、歯は押し合いへし合い、歯並びはガタガタになります。 もうひとつ、父母共に歯並びはきれいで噛み合わせも立派、でもなぜか子供はガタガタ。 お父さんは大きなアゴに大きな歯、お母さんは小さなアゴに小さな歯、バランスOKです。子供は親から半分ずつ遺伝子をもらいますから、お父さんから大きな歯、お母さんから小さなアゴをもらってしまうと、ガタガタの歯並びになる可能性があります。

サイレントディジーズという言葉を知っていますか?

膵臓や肝臓の病気はあまり自覚症状がなく静かにしかし確実に進行するのでサイレントディジーズ(沈黙の疾患)と呼ばれています。自覚症状が現れた時には手遅れになることが多い危険な病気です。口の中では歯周病が問題です。歯周病は感染発症してもほとんど気づきません。最初のうちは歯茎が少し腫れたり、歯の生え際が赤くなったり、出血しても殆ど痛みはありませんから本人もあまり気にしません。典型的なサイレントディジーズです。 歯並びや噛み合わせが悪い状態を不正咬合と言います。 この不正咬合も痛みや不都合を殆ど感じないのです。 歯並びや噛み合わせが悪いと歯牙う蝕(むし歯)や歯周病、顎関節症の原因にもなります。 健康で快適なはずのあなたの人生を毎日少しずつ削り取って行くサイレントなディジーズ(病気)なのです。

K・I 笑顔通信 No.29「インプラントってホントに良いの?」

こんにちは。

F-style K・I DENTAL OFFICEはおかげさまで開院3周年を迎えることができました。

これまで支えていただいた皆様に心から感謝いたします。

今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

さて、みなさんはインプラントについてどの程度ご存知でしょうか?

インプラントって聞いたことあるけど、詳しいことはよくわからないって方も多いのではないでしょうか。

今回は、そんなインプラントについてのコラムです。

インプラント治療には良い面もあれば難しい面もあることを理解した上で治療を受けることが大切です。

インプラントについて考えている方、考えていない方も含め、今後の参考にぜひご覧ください。

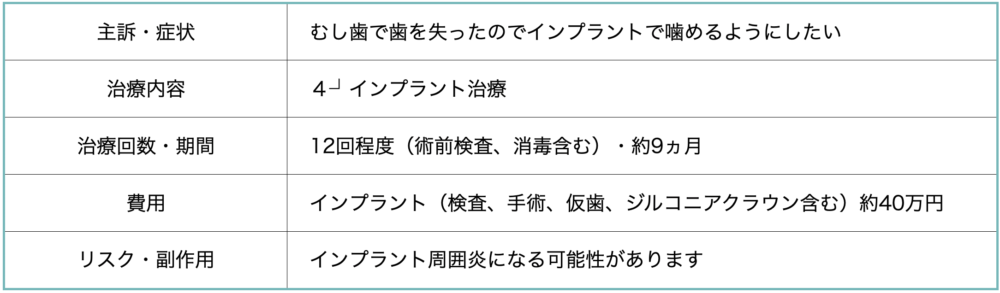

インプラントってホントに良いの?

インプラント治療は、失った歯を回復させ、今まで通りの噛む機能と自然な笑顔を取り戻すための優れた治療法です。しかし、昨今のインプラントによるトラブルの報道などもあり、その効果や適応性について疑問を持たれる方も多いことでしょう。では、インプラント治療は本当に良い選択肢なのでしょうか?一緒にその魅力とポイントを探ってみましょう。

良い面も悪い面もあります

インプラント治療には良い面もあれば悪い面もあります。良い面としては、他の代替方法よりも自然な噛む感覚と見た目を実現できること、長期的な耐久性、そして周囲の歯への負担の少なさが挙げられます。しかし、手術や治療に伴うリスクや費用、また、条件が不適切な場合もあることを理解しておくことが重要です。例えば、インプラント治療は顎の骨の状態に依存します。骨の量が不十分な場合、追加の手術や骨の移植が必要となる場合もあります。また、手術後のケアや定期的なメインテナンスも他の歯と同様に必要です。

インプラントが向いている人

インプラント治療は、一般的に健康であることが前提条件ですが、歯を失った方々にとっては多くの場合、最適な治療法となります。特に部分的な歯の欠損やすべての歯の欠損がある場合、または入れ歯やブリッジが合わないと感じる方にとっては、インプラント治療が向いていると言えるでしょう。

インプラント治療の最適な症例は、歯を失った方々の中でも、特に下顎の後方の歯を失った方や中間の歯を失って隣の歯が健全な方、さらに多数の歯を失った方にも適しています。

インプラントが向かない人

一方で、インプラント治療が向かない場合もあります。

口の中の問題として、骨の量が十分にない場合、歯周病の既往がある場合は、インプラント治療が難しくなることがあります。骨の量を増やす手術によりインプラント治療ができるようになることも多いですが、そのぶん手術時間が長くなったり、費用がかかったり等の負担は大きくなります。歯周病もインプラント治療のリスクとなるので、残っている歯の歯周病治療が終了していない人は、必ず事前に治療してからになります。治療をせずにインプラント手術をすると、歯周病菌がインプラントの土台である骨まで溶かしてしまい、結果としてインプラントが抜け落ちてしまうこともあるのです。定期的なメインテナンスに通えない方も向いていないと言えます。

全身的な問題として、重度の糖尿病や高血圧、心疾患など全身疾患があるとインプラントの手術のリスクとなりますので、状態によっては治療が受けられないことがあります。また、喫煙もインプラントの寿命を短くすることが知られていますので、禁煙してからインプラント治療を開始することが長持ちさせることに繋がります。

インプラント治療…本当に”私”に合ってる?

インプラント治療は、適切な症例では優れた解決策となりますが、患者様それぞれの状況や希望によって適否が異なることを理解することが重要です。

当院では、カウンセリングを通してあなたにとって最良の治療を一緒に考えていきます。自然な笑顔と快適な噛み合わせを取り戻すために、インプラント治療の可能性を検討してみましょう。

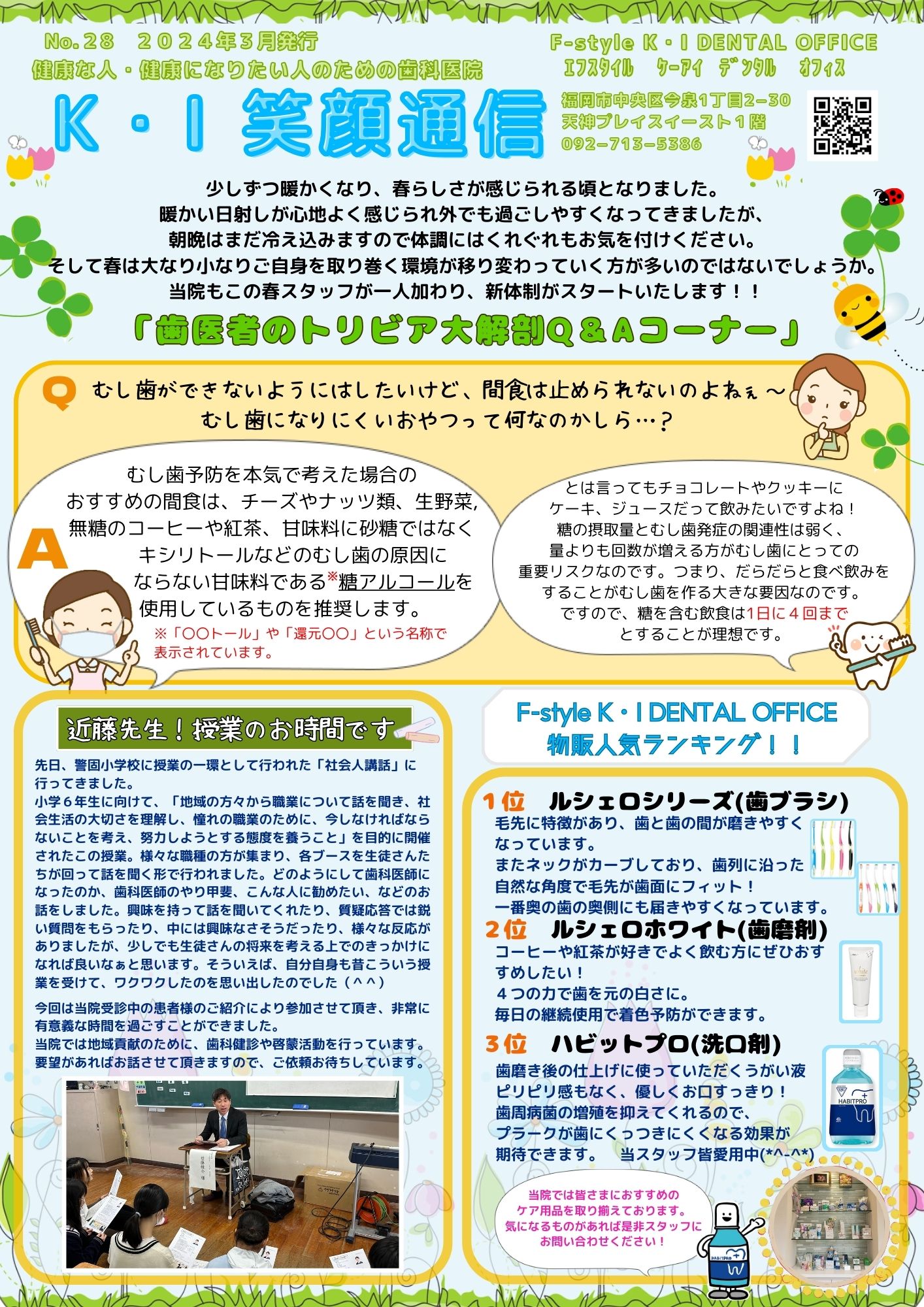

No.28 笑顔通信 「矯正治療後さらに審美治療に踏み込まれた方々のその後」

こんにちは。

徐々に暖かく過ごしやすくなってきましたね( ´ ▽ ` )

今年はどこに桜を観に行こうかと満開の時期を楽しみに待ちわびて日々過ごしております。

皆さまのおすすめスポット、ぜひお聞かせください。

さて、今月の笑顔通信のコラムは

「矯正治療後さらに審美治療に踏み込まれた方々のその後」についてです。

見た目が綺麗に仕上がるだけでなく、清掃性も良くなり、むし歯や歯周病の再発リスクも下げることにも繋がる審美治療。

どうぞご覧ください。

ワンランク上の美しさを求めて

〜 ただ食べるためではなく、ただ単にしゃべるためでもなく… 〜

『健康な人・健康になりたい人』の口をより美しく豊かにしたいという思いから私たちは日々努力しています。

ここで見ていただくのは当院で矯正治療をされて歯並びや噛み合わせを整えた後、さらに次のステップにチャレンジされた方々です。

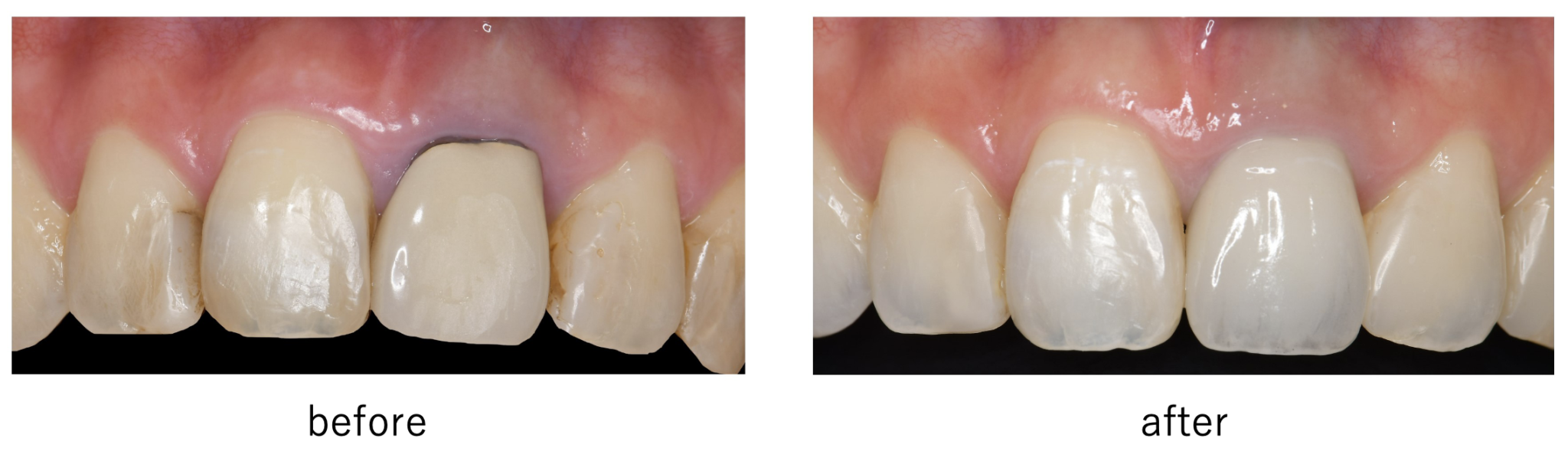

CASE1

奥歯に金属やプラスチックが詰められてツギハギだらけでした。

奥の歯3本をセラミックに換えて天然の歯の美しさを回復するばかりでなく、金属の詰め物から溶け出す金属イオンによる副作用の心配もなくなりました。

さらに、セラミックは汚れも付きにくい材質のため、むし歯の再発リスクも下げることができました。

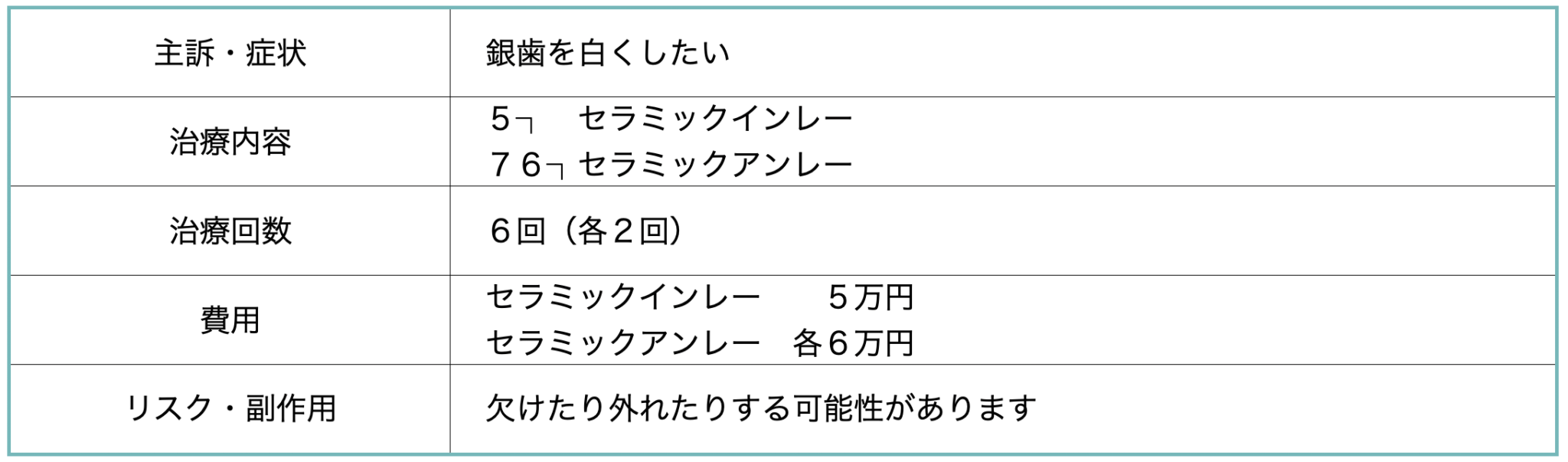

CASE2

ガタガタだった歯並びを矯正治療で綺麗にして、その後、ホワイトニングを行いました。

上の前歯3本はコンポジットレジン(CR)という審美性に優れたプラスチックで生え際の形を整え、隙間を目立たなくしました。

下の前歯の歯茎が一部退縮して下がっていましたが歯茎の移植によって歯茎の健康感が得られています。

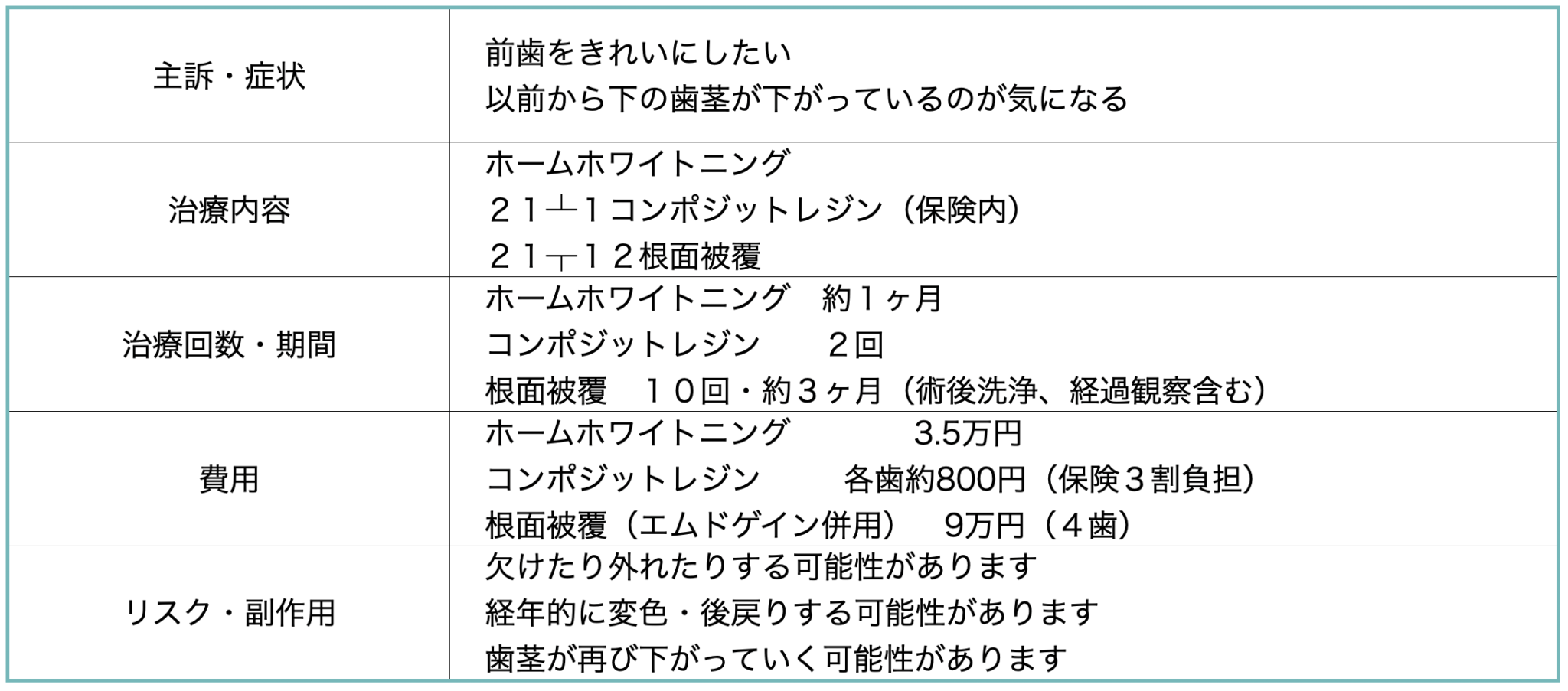

CASE3

上の前歯が1本、人口の歯で修復されていますが生え際の金属が黒く見えています。

噛む機能には問題ないのでしょうが、金属イオンの溶け出しによる歯茎の黒ずみも気になります。

まずホワイトニングをして、白くなった周りの歯の色味に合わせてジルコニアという丈夫なセラミックを入れ、噛む機能ばかりでなく自然な美しさも回復しました。

いかがでしたか?

ただ単に機能を回復するだけでなく自然な美しさや健康感を回復することで自信が生まれ表情やファッションまで変わる方がいらっしゃいます。

当院では矯正と一般治療の連携がスムーズなため、患者様のご意見を伺いながら、患者様に寄り添った医療を提供できることを強みとしています。

また、矯正治療中のクリーニングも矯正用ワイヤーを外した上でしっかりと行い、その際にむし歯などが無いかなどのチェックも行えます。

関心、ご希望のある方はスタッフに声をおかけください。

福岡市中央区今泉

F-style K・I DENTAL OOFICE(エフスタイル ケーアイ デンタルオフィス)

K・I笑顔通信NO.27「むし歯予防最前線」

新年あけましておめでとうございます。

本年もお口を通して皆様の健康をサポートし、安心して通院していただけるよう努めて参ります。

2024年もF-style K・I DENTAL OFFICEを宜しくお願い致します。

さて、今年最初のK・I笑顔通信のコラムは「むし歯予防最前線」です。

むし歯になりにくくするためには自分のリスクに合わせた毎日のケアがとても大切です。

どうぞご覧ください。

むし歯予防最前線 〜正しくケアできていますか?〜

「昔から歯が弱くて…」と頻繁に歯科医院に通っているのに何度もむし歯(う蝕)ができてしまう方いませんか?むし歯を削って埋める治療だけでは皆さんのむし歯はなくならず、根本的に解決していくにはむし歯の原因への対処が必要になってきます。 現在では、むし歯は特定の細菌によって引き起こされる感染症ではなく、さまざまな細菌が関わり合いながら、環境の変化によって起こる非感染性の疾患と考えられ、生活習慣病なのです。

むし歯は予防できる!!

むし歯の基本的な予防法は、以下の3つがポイントです。

①むし歯菌のえさとなる糖の摂取回数を減らすこと

むし歯菌のえさとなる糖(発酵性糖質)を減らすには、摂取量を減らすことも大切ですが、それ以上に飲食の回数や、お口の中に残りにくいものを選ぶなどの配慮が必要です。スポーツドリンクや甘い缶コーヒーなどもこまめに摂取する場合は要注意です。砂糖だけがむし歯の原因と思い違いをしている方もいますが、実際にはハチミツや果物・果汁なども砂糖と同様にむし歯の原因となります。糖を含む飲食を1日4回以下にするとむし歯リスクを低く抑えられると言われています。

②歯磨きでむし歯菌を減らすこと

歯の表面にむし歯菌が付いていなければ、糖を摂取してもむし歯にはなりません。1日2回以上歯磨きする人は、2回未満の人に比べてむし歯が少ないということが分かっています。電動歯ブラシは手用歯ブラシよりプラークを減少させる効果があると言われているので、普段手用歯ブラシで磨き残しが多い方が電動歯ブラシを使うと大幅に改善するかもしれませんね。一方で、フロスによるむし歯予防効果は明らかにはなっていませんが、歯周病や露出した歯の根のむし歯予防にはフロスや歯間ブラシは不可欠と考えています。

③フッ化物配合製品を使用して歯を強くすること

歯磨きでは、丁寧に磨くのに加え、フッ化物配合歯磨剤を使用しましょう。フッ化物は歯質を強くするだけでなく、再石灰化を促進します。また、フッ化物がお口の中に長く残っているほど、再石灰化は促進されます。ですので、できるだけフッ化物をお口の中に残すようにするため、歯磨きの後はお口をゆすがないようにするか、ごく少量の水で1回だけゆすぐようにしましょう。さらに、むし歯のリスクが高い方には就寝前のフッ化物洗口剤の併用も効果的です。

むし歯のリスクは人により異なる!!

人によって、むし歯のなりやすさには差があります。 例えば、風邪をひきやすい人は、マスクをしたりうがいをしたりと、一般の人よりも予防を心がけると思います。むし歯も病気なので、たとえ同じ食事、 同じ生活習慣をしていても、なりやすい人、なりにくい人がいるのです。自分のリスクに合わせたお口のケアを心がけていきましょう!

福岡市中央区今泉

F-style K・I DENTAL OFFICE(エフスタイル ケーアイデンタルオフィス)

K・I 笑顔通信 No.25「医療費控除について」

みなさん、こんにちは。

日中はまだ暑さが残っていますが、街中はクリスマスに向けての装飾が進んでいますね!

日中の温度差に体調を崩されないようにお気を付けください^_^

さて、今月のK・I 笑顔通信のコラムは「医療費控除」についてです。

医療費控除?なにそれ?という方、聞いたことあるけどよく分からないという方、申請したいけどどういう手続きを踏むのかわからないという方々にぜひ読んで頂ききたい内容となっています。

どうぞご覧ください。

医療費控除、活用していますか?

〜良い治療を受けて節税しよう〜

「自費診療で良い治療がしたいけど、もう少し安くならないものか…」 「医療費が戻ってくるって聞いたことあるけど、自分は関係なさそう…」 「医療費控除って面倒な割にあまり戻ってこないんでしょ?…」 このように思っている方も多いのではないでしょうか? そこで、申請のひと手間でお金が戻ってくる『医療費控除』という制度がありますのでご紹介します!

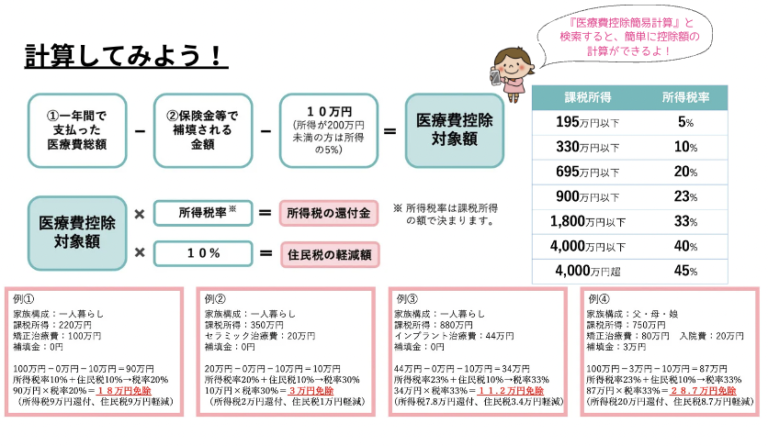

医療費控除とは?

医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、自分や家族が医療機関(歯科以外も含む)に対して支払った医療費の合計が「10万円」を超えた場合、確定申告を行えば所得税・住民税が控除される制度です。歯科医院での保険診療はもちろん、インプラント治療やセラミック治療や矯正治療などの自費診療も医療費控除の対象となります。

歯科治療での対象は?

・保険診療費(虫歯治療(銀やプラスチックの詰め物・被せ物)、歯周病治療、入れ歯、抜歯など) ・自費診療費(セラミック治療、インプラント治療、保険外の入れ歯、矯正治療など) (※ホワイトニングなどの美容目的の治療は対象外です) ・通院時に支払った交通費(バス、電車などの交通機関を利用した場合) ・デンタルローンにより支払った治療費

手続きの仕方

・医療費控除を受けるには、次の年の2月16日〜3月15日の期間に確定申告が必要です。

・もし申告を忘れていても、5年前まで遡って申告することができます。

・準備するもの:医療費の領収書・レシート、給与所得の源泉徴収票、医療費控除 の明細書、保険金などの補填金額が分かる書類、印鑑、通帳(本人名義)、マイ ナンバーが分かる書類

※医療費控除について詳しく知りたい方は、スタッフまでお声がけ下さい。

医療費控除を活用して、もっと綺麗に健康になりましょう!!

福岡市中央区今泉

F-style K・I DENTAL OFFICE(エフスタイル ケーアイデンタルオフィス)