【歯科医院スタッフのホームホワイトニング体験談】自宅で歯を白くしたリアルな効果・使い心地・痛みは?

こんにちは。福岡市中央区今泉にある医療法人 正美会 F-style K・I DENTAL OFFICE(エフスタイル ケーアイ デンタル オフィス)です。

「もっと歯が白くなったらいいのに」と思ったことはありませんか?

「もっと歯が白くなったらいいのに」と思ったことはありませんか?

実はこの悩み、当院の患者さまからも非常によく寄せられるご相談の一つです。

例えば…

「結婚式を控えていて綺麗にしたい」

「営業職なので、第一印象を良くしたい」

「写真に写った自分の歯の黄ばみが気になる」など、理由はさまざま。

私自身も、「最近なんだか顔色が暗く見えるな…」と感じることがあり、思い切ってホームホワイトニングを始めてみました!

この記事では、歯科医院スタッフである私が自宅でできるホワイトニングを実際に試した体験談をお届けします。

「本当に白くなる?」「痛みはある?」「どれくらいの期間で効果が出る?」など、気になる点を詳しくご紹介。

今回は2種類のホワイトニングジェルの比較レビューもありますので、これからホワイトニングを検討している方は、ぜひ参考にしてみてくださいね。

ホームホワイトニングとは?

ホームホワイトニングとは、歯科医院で作製した自分専用のマウスピースを使い、自宅でホワイトニングジェル(薬剤)を塗布して、毎日少しずつ歯を白くしていく方法です。

オフィスホワイトニングとの違い

一般的に、オフィスホワイトニング(歯科医院で行う施術)より即効性は劣りますが、時間をかけて白くしていくことで、白さの持続性が高いというメリットがあります。

ホワイトニングができない人

◆ 18歳未満の方

◆ 妊娠・授乳中の方

◆ 無カタラーゼ症の方

→ ホワイトニングジェルに含まれる過酸化水素を分解する「カタラーゼ」が不足している病気

◆ ポリオレフィンアレルギーの方

→ ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)といったプラスチックのアレルギー

白くならない部分がある!

◇ 被せ物・詰め物が入っている部分

※詰め物がある方で、歯を白くしたい方はこちらの記事をご覧ください!

ホワイトニング費用・ホームホワイトニング種類

当院のホワイトニング種類と費用

当院では、以下の4つのホワイトニングプランをご用意しています。

| ホワイトニングの種類 | 内容 | 費用(税込) |

| オフィスホワイトニング | 歯科医院で1回の施術 |

初回:30,000円 |

| ホームホワイトニング | 自宅で継続使用するタイプ | 35,000円(マウストレー+薬剤4本) ※薬剤の追加購入:1本5,000円 |

|

デュアルホワイトニング |

オフィス1回+ホーム | 55,000円 |

|

デュアルホワイトニング |

オフィス2回+ホーム |

75,000円 |

当院のホームホワイトニングの種類

当院では、以下の2種類のTION(ティオン)ブランドのホームホワイトニングジェルを取り扱っています。

|

商品名 |

薬剤の強さ(濃度) |

こんな方におすすめ |

使用時間/日 |

継続期間目安 |

|

TION Take Home With |

強め |

効果を早く感じたい方 |

1日1時間(最長90分) |

10日間〜 |

|

TION Take Home Platinum |

優しめ |

知覚過敏がある方 |

1日最長2時間 |

2週間〜 |

ホワイトニングの流れ

① カウンセリング(お口のチェック+クリーニング)

▶︎ お口の健康状態の確認

ホワイトニング前に、虫歯や歯周病の有無をチェックします。

これらがある状態でホワイトニングを行うと、症状が悪化したりホワイトニング効果が弱くなったりするリスクがあるため、

まずはお口の中の健康を確認することが非常に重要です。

▶︎クリーニング

歯の汚れ(歯垢(プラーク)や歯石)などが残っているとホワイトニングの効果を十分に感じられないことがあるため、

ホワイトニング前に余分な汚れを落とします。

② 歯型の採取(ホームホワイトニングの場合)

▶︎ホームホワイトニングを選ばれた方には、自分専用のマウストレーを作製するために歯型を採取します。

③ マウストレーと薬剤のお渡し & 現在の歯の色を記録

▶︎数日で、マウストレーが完成。

この際に以下のことを行います。

→ ホームホワイトニングの使い方・注意事項の説明

→ 現在の歯の色を写真で記録(ホワイトニング後の比較用)

④ 自宅でホームホワイトニング開始!

▶︎いよいよご自宅でのホワイトニングスタート。

★★★毎日継続して行うことで、より効果が実感できます★★★

⑤ 経過観察 & 色の確認

▶︎約2週間後にご来院いただき、知覚過敏症状がないかやホワイトニングの効果がしっかり出ているかを確認します。

初回に撮影した写真と比較しながら、色の変化をチェックします。

⑥ ホームホワイトニング終了・白さのキープへ

▶︎ご自身が満足できる白さになったら、ホームホワイトニングは終了となります。

余った薬剤は冷蔵保存しておき、また気になった時にホワイトニングを再開することで、白さをキープすることができます。

ホワイトニングの注意事項

ホワイトニング中の歯の痛み・しみ・違和感

痛み・しみ・違和感が出た場合

→ 薬剤の量を減らす/使用時間を短くする

注意:どちらの方法もホワイトニング効果を弱めてしまうため、白くなるまでにより期間が必要になる場合があります。

-

→無理に続けず歯科医師に相談する

▶︎ 当院ではウルトライーズ(しみ止め)の処方も可能です。

- 使い方は簡単!ホームホワイトニング前後どちらかで、ホワイトニングのジェルを入れるようにしみ止めをマウストレーに入れ、

歯に装着するだけ!あとは症状にあわせて15分~1時間ほど歯に薬剤を染み込ませることで、歯をしみにくい状態にすることができます。

ホワイトニング中の着色対策

① 着色の付くものを避ける

◇ タンニンを含む お茶や紅茶など

◇ ポリフェノールを含む ワインやチョコレートなど

◇ タール色素を含む カレーなど

◇ イソフラボンを含む 豆腐や豆乳など

◇ タバコ

▶︎ 着色の付くものを食べた・飲んだ時は?

着色物を摂取した後は、できるだけ早く歯を磨くようにしましょう。

素早く着色物を取り除くことで、歯に着色が定着することを防ぐことができます!

◎使用歯みがき粉:『ルシェロ ホワイト プレミアム』

ステイン除去に特化しており、ホワイトニング中のケアにおすすめです。

この歯みがき粉は、歯の表面に残った着色を浮かせて落とす働きがあるので、着色リスクを下げるのに役立ちます。

② ホワイトニング直後の1時間以内は飲食を避ける

ホワイトニングをした直後の歯は、「ペリクル」という保護膜が一時的に剥がれている状態です。

この状態の歯は、非常に着色しやすい!

ペリクルは約2時間後〜徐々に時間をかけて再生されます。

◎ ホワイトニング後は水か白湯だけを飲む

◎ 食事は1時間以上経ってから

などの工夫が効果的です!

【プチ情報】実はこの時は歯を強化する絶好のタイミング!!

▶︎ペリクルがはがれた状態はフッ素が浸透しやすく、歯を強化するために打って付けのタイミングです。

そのため、ホワイトニング後は高濃度フッ素配合の歯みがき粉を使用し、

歯の強化(エナメル質の再石灰化)=『虫歯予防』に努めましょう☆彡

◆◆ その他の工夫とアドバイス ◆◆

*コーヒーや紅茶などの飲み物は、ストローで飲んで歯に触れにくくする

*着色の強いものを飲食した後は、口を軽くゆすぐ/ガムを噛むなども効果的

☆ホワイトニングが苦痛なものにならないために、食事内容を100%制限するのではなく、「できるだけ意識する」だけでも十分効果あり!!

ホワイトニング終了後の着色対策

上記のホワイトニング中の着色対策を継続することで、白さを長持ちさせることができます。

また、短めの間隔(1・2ヶ月に1回)定期的なメンテナンスを受けることで、着色が定着する前に除去できるため非常に有効です!

当院では、細かい粒子で歯を傷つけずに着色や歯石を洗い飛ばす、『エアフロー』もご準備していますので、気になる方はぜひご相談ください。

スタッフ体験談 ※あくまで個人の感想です。

今回私は、最初の約2週間はティオン ホーム ウィズ(強め)を使用し、

その後にティオン ホーム プラチナ(優しめ)に切り替えて、使用感や効果の違いを比較してみました。

ここからは、実際の使用感や効果の違い、「痛い?しみる?」といった気になるポイントについて、リアルな体験を詳しくお伝えします!

ホワイトニングの効果

まずはティオン ホーム ウィズ(強めの薬剤)を1日1時間の使用を10日間継続した時点で…

洗面台の鏡では…変化がわからない!?

▶︎正直、毎日自分の歯を見ているためか、「あれ、白くなってるのかな?」という感じで、見た目ではあまり実感がありませんでした。

照明の色や角度でも、歯の色って意外とわかりにくいんですよね。

写真で比較したら、しっかりワントーン白くなっていた!

▶︎そこで、初日と10日後の歯の色を写真で比較してみたところ、はっきりとワントーン白くなっているのがわかりました!

この瞬間、効果があったことを確信できて、モチベーションもアップ。

この段階で使用したジェルの量 ▶︎ 1本目:すべて使用 2本目:1回分使用 ※規定の量より少なめに使用していました。

さらにホームホワイトニングを続行

まだ白くなる余地があると感じたため、継続を決意。

合計約16日間の使用(薬剤2本分使用)で、写真で比較してもはっきりわかるくらい、さらに白くなりました!

ここまでくると、自分で鏡を見ても「歯、白くなったな」と思えるレベルに。

写真を撮った時の歯の白さには、驚きと嬉しさを実感しました(o^^o)

ティオン ホーム プラチナ(優しめの薬剤)に変更してみた!白さの違いは?

この時点で「ほぼ満足いく白さ」にはなっていましたが、

「まだ白くなるかも?」

「強めの薬剤と優しめの薬剤、違いは?」

という疑問があり、ティオン ホーム プラチナ(優しめ)に切り替えて続行しました。

結果としてさらに白くすることができました!

すでに白さとしては十分だったため、大きな全体的な変化はありませんでしたが、

着色が落ちにくい歯の厚みがある犬歯や歯と歯の間・歯の根元などにさらなる効果を感じました。

ホワイトニングによる痛みは?

ティオン ホーム ウィズ(強めの薬剤)使用時に軽い痛みが出た

私は普段、知覚過敏などは感じないタイプですが、ティオン ホーム ウィズ(強めの薬剤)を使用した数時間後に、

下の歯にじんわりとした痛みのような違和感を1日ほど感じました。

ただ、ジェルの量を少し減らして使用したところ、それ以降は症状が出ませんでした。

ティオン ホーム プラチナ(優しめの薬剤)では痛みなし

その後使用したプラチナ(優しめの薬剤)では、まったく痛みやしみる感覚はありませんでした。

しかし、他のスタッフがティオン ホーム プラチナを使用したところ「我慢できないほどではないが、しみる」と話していたので、

痛み・しみ・違和感の症状には個人差が大きいと感じました。

症状が出た場合は、無理せずに歯科医師に相談しましょう。

ホワイトニング中、実際に注意したこと

ホワイトニング期間中によく耳にするのが、「着色の強い飲み物や食べ物は避けたほうがいい」というアドバイス。

当院でもきちんと効果を感じたり、白さを長持ちさせるために、お伝えしています。

ですが、私自身は、あえてそこまでストイックに制限しませんでした。

私がホワイトニング中に摂取していた着色物

毎日:コーヒーを2杯(朝・昼)

常時:黒豆茶を愛飲

週1:カレーライス

つまり、結構しっかりと着色しそうなものを摂っていましたが、

飲食後すぐに歯磨きをしたり、口をゆすいだり、歯磨き粉としてルシェロホワイトプレミアムを使用したりすることで、

問題なく歯を白くすることができました。

無理なく、自分のペースで続けましょう

ホワイトニングは、「白くなるまで食べるものが限られる」と考えるとストレスになってしまいます。

実際、私のように着色が付きやすいものを食べながらでもしっかり白くなった例もあります。

大切なのは、「意識しながらできることをする」

無理せず、ご自身のペースで進めていきましょう。

まとめ

ホームホワイトニングは、思っていた以上に手軽で、自分のペースで進められるのがとても良かったです。

最初は「面倒かな…」と思っていましたが、ルーティン化すればまったく苦にならず、家事や動画視聴の合間に続けられました。

「白くなるかな?」という不安もありましたが、実際にはしっかり効果が出て、歯の白さに自信が持てるようになりました。

なにより、歯を見せて笑うことが楽しくなったと感じています♪

再チャレンジも簡単なのが魅力!

一度マウストレーを作っておけば、薬剤を追加購入するだけでいつでも再開できるのも大きなメリットです。

「少し黄ばみが気になってきたな…」と思ったときにも、自宅ですぐにケアできるのは、ホームホワイトニングならではの便利さだと思います。

不安を抱えられている方へ

まずはご相談ください。当院では、専任のカウセリングスタッフが在中しています。

「ホワイトニングを始めてみたいけど、不安…」

「自分に合う方法がわからない…」

一人ひとりのお口の状態やライフスタイルに合わせて、最適なホワイトニング方法を一緒に検討させていただきますので、安心してご来院ください。

【監修:理事長 歯科医師 近藤綾介】 著:トリートメントコーディネーター 岩永

カウンセリング予約受付中

▼ まずはお気軽にご相談を ▼

無料カウンセリングのご予約 はじめてのご予約の方はこちら お問い合わせの方はLINEまたはinfo@ki-dentaloffice.comまで

ホームページ トップ

K・I 笑顔通信 No.38 歯医者でボトックス!?「ボツリヌス治療はじめました」

みなさんこんにちは♪

秋風が心地よい季節になりましたね。食欲の秋・読書の秋・スポーツの秋…

みなさまはどんな秋を楽しんでいらっしゃいますか?

この度、当院では新たに「ボツリヌス治療」を導入致しました!

ボツリヌス治療とは歯ぎしり、食いしばり、顎関節症と関連している筋肉に

ボツリヌス製剤を直接注入することで、筋肉の過緊張をとることで症状を緩和する治療方法です。

一般的に”ボトックス”という言葉を耳にされることが多いかと思いますが、実は、”ボトックス”は薬の製品名のひとつで、

正しくは「ボツリヌス治療」と呼ばれています。

当院では、安心して治療を受けていただけるよう、丁寧にご説明しながら進めてまいりますので

どうぞお気軽にご相談ください☺

今回の笑顔通信のコラムは「伊藤先生がアメリカの勤務時代のエピソードです」

ぜひご覧ください。

3台のおんぼろビートル

私が福岡で開業する前、米国メリーランド州の歯科矯正専門の病院で働く

チャンスがありました。病院はショッピングモールの2階にあって下の駐車場に出入りしてくる患者さんの車がよく見えました。

その中にいつも旧いフォルクスワーゲン(ビートル:カブトムシのような格好のドイツ製の大衆車)に3人の娘を乗せてくる男性が

いました。ただ、普通とちょっと違っていたのはそのビートルの色や年式が時々かわることでした。

ある時、治療の後の世間話で「最近ビートルの売れ行きはどう?」と彼に尋ねました。

車が時々変わるのは彼が中古ビートルの販売店のオーナーで、手近にある店のビートルで娘の送り迎えをしていると思ったのです。

彼はきょとんとして「俺はファーマー(百姓)だ、ビートルは売ってない」

「えっ、でもいつも違うビートルで来るから•・・」

「あぁ、あれは100ドルビートル(当時1ドル=200円、つまり1台20000円のオンボログルマ)だ、あれを3台持ってる。

その日エンジンがかかったやつに乗ってくるんだ。3日続けてエンジンがかからなかったら、

そいつは売り払って次の100ドルのビートルを入れて3台にしておくんだ」「もっとまともな車なら1台で済むじゃないか」

「知ってるだろ、今、娘が3人ここで矯正してるんだ、キャデラック(アメリカ人の憧れる高級車、日本のクラウンのような)は

買えんよ、キャディ(キャデラック)は矯正のあとだ!」

福岡で診療を始めてしばらくして、歯科関係のイベントでアフリカのある途上国から来た留学生が質問してきました

「日本人、皆大学に行く(高学歴)、車も皆きれい、家もきれい(お金持ちだ)でも歯、なぜ汚いですか?」

QOL(クオリティオブライフ゠人生の質)という言葉、

人生をより豊かにする考え方、物、行動など、近頃よく耳・目に触れるようになりました。

そして「健康」がクオリティライフ(上質な人生)の第1条件であることは誰もが納得しています。・・・なのに

世界有数の経済力、教育レベル、工業製品、安全で安定した社会を誇るハイクオリティな国に住む日本人の口の中が

なぜこんなに貧しいのか、世界から見ると「???」なのです。

歯ぎしり・食いしばり・歯並びにお悩みの方は、ぜひ福岡市中央区今泉にある医療法人正美会 F-style K・I DENTAL OFFICE(エフスタイル ケーアイ デンタル オフィス)までご相談ください。

K・I 笑顔通信 No.37「歯が抜けた場所、放置していませんか?」

みなさん、こんにちは。

いよいよ夏本番!蒸し暑い日が続きますが、体調は崩されてませんか?

今回の笑顔通信のコラムは、『歯が抜けた場所、放置してませんか?』です。

放置することで起こる影響や治療の選択肢などについて、ご紹介しています。

ぜひ、ご覧ください。

歯が抜けた場所、放置していませんか?

「1本くらい歯がなくても、別に困らないし…」そう思って、そのままにしていませんか?特に一番奥の歯が抜けた場合、「見えないし、噛むのもなんとかなるから」と放置してしまう方は少なくありません。ですが、実はこの“放置”がさらなるトラブルのはじまりとなり、お口全体の健康だけでなく、顔つきや体のバランスにまで影響を及ぼす可能性があることをご存知でしょうか?

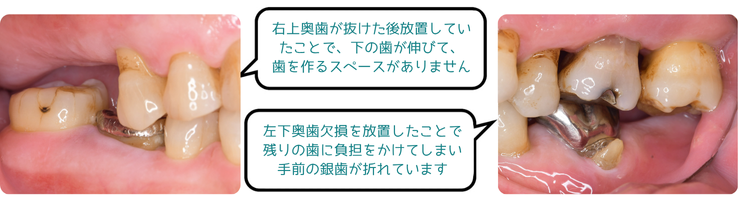

歯は1本ずつ独立しているように見えて、実はすべてが連携し合いながら働いています。1本でも抜けると、そのスペースを埋めるように周囲の歯が少しずつ動き始め、かみ合わせのバランスが崩れていきます。とくに、反対側の歯が伸びてくる「挺出(ていしゅつ)」や、隣の歯が傾いてくることで、全体の歯並びが乱れ、かみ合わせがゆがんでしまうのです。

その結果、本来均等に分散されていたはずの噛む力が一部の歯に集中し、健康な歯にも過剰な負担がかかるようになります。これにより、歯周病の悪化や、新たな歯の喪失へとつながってしまうことも珍しくありません。まさに、「1本の欠損が、次の1本を失う引き金になる」― そんな悪循環が始まってしまうのです。

また、奥歯は”噛む力の要”ともいえる大切な存在です。奥歯がないことで、食事中にうまく噛めず、消化器官に余計な負担をかけることもあります。噛めないと、よく噛まないで食べられるやわらかい食品を選ぶようになり、栄養バランスも偏りがちです。しっかり噛めないことで、食事の楽しみが減ってしまうことも、見逃せない影響です。

さらに、見た目にもさまざまな変化が現れてきます。歯は単に噛むためだけのものではなく、顔の輪郭や表情筋を内側から支える土台でもあります。奥歯を失うと頬が内側に凹みやすくなり、顔全体がやつれたように見えたり、老けた印象を与えたりすることがあります。

また、片側だけで噛む癖がつくと、顔の筋肉の使い方に左右差が生じ、顔のゆがみやバランスの崩れにつながることもあります。

では、どうすればいいのでしょうか。

大切なのは、「これ以上歯を失わないために、今できることを考える」ことです。抜けたままにせず、インプラント・ブリッジ・入れ歯など、その場所に合った適切な方法で歯を補うことが、他の歯を守ることにもつながります。

見た目の改善だけでなく、しっかり噛めること、他の歯の寿命を延ばすこと、そして将来の健康を守ることを目的に、私たちと一緒に最適な方法を見つけていきましょう。

「昔抜けたままの歯がある」「最近歯が抜けたけど、そのままにしている」そんな方は、ぜひ一度ご相談ください。今対策をすることで、これからの毎日が大きく変わります。

放置せずに行動することが、“歯と体の健康を守る第一歩”です。

福岡市中央区今泉

F-style K・I DENTAL OFFICE(エフスタイル ケーアイ デンタルオフィス)

K・I笑顔通信 No.8「歯と口の健康週間です」

みなさん、こんにちは!

日中はだいぶ日差しも強くなり、汗ばむ季節になりました^^;

6月4日〜6月10日は、「歯と口の健康週間」です。

定期的に歯と口の検査を受けることが、全身の健康にも繋がります。

この機会に、お口の健康を意識してみましょう!

健やかにスローエイジング

(2022年3・4・5月のアンチエイジングセミナーの要約)

3回に亘り、伊藤先生のセミナーを開催しました。

場所は、ホテル天神プレイスのカフェラウンジをお借りし、ゆったりお席を確保していただきました。

そこで、セミナーのまとめとして伊藤先生の若さの秘訣を少しだけ…ご紹介します!

私は今月(6月)78歳になります。タニタ社(みなさんが体重を測るために乗っている体重計の会社)の体組成計では

体内年齢は62歳、体内に蓄積している老化物質(AGE)をはかるAGEscannerという機械で測ると61歳です。

暦令(生まれてからの年齢、普通にいう、歳)より15・6歳若いことになります。

私のスローエイジングトライアルは35歳からスタートして、次の5つのStepで進んでいます。

今メインでトライしているのはStep4と5です。

Step1

まず栄養のバランスを取り直して細胞が生理的(健康的)に活動できる体にする。

栄養学の中に「リービッヒの最小律」という法則があります。

例えば、ある食事にビタミンC以外の栄養素がフル(100%)に入っていてもビタミンCが10%しか入っていなかったら、

他の栄養素も10%分しか役に立ちません。このため、栄養のかたよりが長く続くと生理(健康)機能は知らない間に

低下してしまいます。

Step 2

活性酸素をコントロールして遺伝子や細胞、組織の機能が低下し、老化することに抵抗する。

活性酸素は食べ物が栄養として燃えてエネルギーになる時にも発生するので、その発生を止める事はできません。

発生した時すぐに消せるように抗酸化物質(ビタミン、ミネラル、ポリフェノールなど)を常に体内に用意しておきます。

Step 3

糖質を制限して、体に大きな負担をかけないようにする。

私達が豊富に米や小麦を食べるようになったのは1万5千年位前に農業を発明してからです。と、すると

ヒトとチンパンジーが共通の祖先から分かれて500万年間、農業を発明するまでの間ヒトは何を食べていたのか。

狩猟・採集の野生の食料ですからチンパンジーとあまり違わないものでしょう。

今の私たちのお腹の中も チンパンジーとあまり違わないはずです。

1万5千年という短い時間では今の食べ物の進化に体の進化が追いついていないのです。

糖質のとりすぎに私たちの体は悲鳴をあげています。

Step 4

「腸漏れ」をなおす

腸には100兆個もの細菌が住み着いて、私たちの生命活動を支えています。

ところが抗生物質、抗菌剤、ホルモンなどの乱用や化学物質の混入によって、腸内環境が劣化し、未消化の栄養が腸壁を通過して

体内に入り様々な病気の原因になっています。その病気が体の老化を加速させているのです。

Step 5

AGE(終末糖化産物)を減らす

今私達が食べているものの多くが煮る、焼く、揚げるなど様々な加工がされています。

その過程でAGEという糖質とタンパク質が熱で結合した老化物質が作られ私たちの体を老化させていることがわかってきました(ステーキの焼き目、ご飯のおこげ等)。

これをどうやって体から排出するか…挑戦です

どうでしたか?伊藤先生のように、少しでも老化を遅らせて健康的に生活したいですね♪

今後も皆さんのお役に立つセミナーを開催予定ですので気になる方は、お声かけください!

福岡市中央区今泉

F-style K・I DENTAL OFFICE(エフスタイル ケーアイ デンタルオフィス)

No.36 笑顔通信 「生涯自分の歯で食べるための Dr.伊藤流歯磨き術」

こんにちは。

新緑がまぶしく、爽やかな風が心地よい季節になりましたね。

皆さま、いかがお過ごしでしょうか?

ゴールデンウィークで生活のリズムが乱れがちなこの時期こそ、お口の健康を見直す良いタイミングです。

今月も皆さまのお口の健康に役立つ情報をお届けしてまいります。

今月のコラムのテーマは「生涯自分の歯で食べるためのDr.伊藤流歯磨き術」です。

では、ご覧ください(^O^)/

生涯自分の歯で食べるためのDr.伊藤流歯磨き術✨

前号の笑顔通信で私(伊藤)の使っている電動歯ブラシのチョットした紹介記事が

ありましたが、もう少し詳しくお話ししますね。

歯磨きは毎日すること、「命の入り口」を支えている結構大事な作業です。

でも、「磨いています」けど「磨けてない」方が大変多いんです。残念です。

私は自宅では普段、2種類の歯ブラシを使っています、手動歯ブラシと電動歯ブラシです。

2つの歯ブラシを使うのは目的が違っているからです。

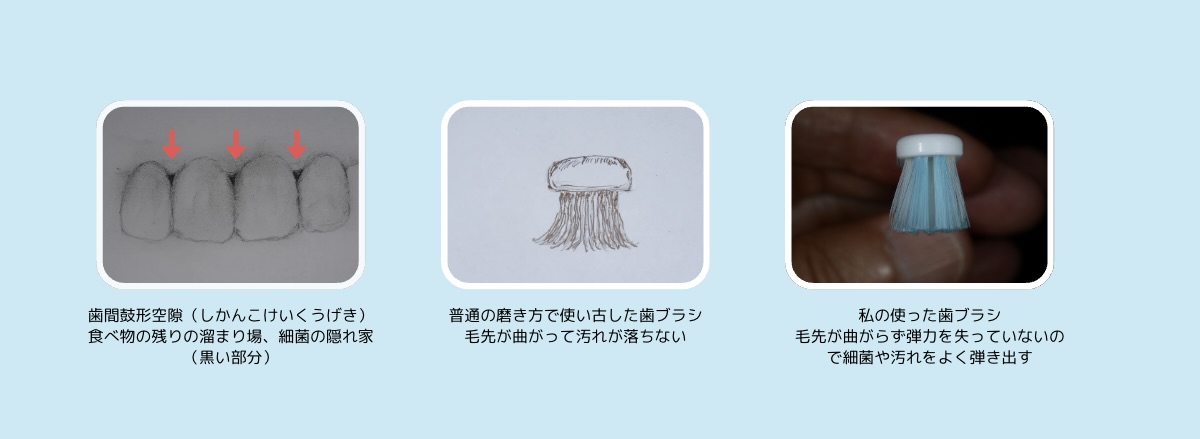

手動歯ブラシは歯と歯の間の隙間(歯間鼓形空隙『しかんこけいくうげき』と言います)

に入った食べ物の残りや細菌をブラシの毛先で弾くように掻き出すことが目的です。

もちろんこの手動歯ブラシでも歯の表面も清掃しますが、メインは歯と歯の隙間に入った

汚れや細菌を掻き出すこと。

細菌も生き物ですからせっかく作った住処(歯垢)を1日に2回も3回も壊されては

たまらないのでこの洞窟のような隙間に身を潜めています。

ブラシの毛先の先端をこの隙間に入れて弾き出すには電動ではできない手の微妙な動きが

必要です。そういう使い方をした私の使い古し歯ブラシは皆さんのとは少し違った形になっているのが分かりますか。(下図)

電動歯ブラシはブラシが回転するか、前後または左右に動くタイプが多いですが、

私が使っているのはブラシが振動して歯の表面を軽くたたくタッピングタイプです。

ブラシが回転や前後・左右に動くタイプより清掃力は少し弱いのですが、その分歯や歯ぐきを傷めるリスクが低いですし、バイブレーションで歯ぐきや歯根部の血流も良くなることを

期待しています。タッピングタイプの電動歯ブラシは強く歯に押し付けないことがコツ。

押し付けると振動が抑えられて汚れがよく落ちません。軽く歯に当ててブラシの毛先を

歯の表面で踊らせるような感覚で使います。

民放のテレビは大体15分毎くらいにコマーシャルが入るのでCMから次のCMまでの時間

テレビを見ながらテレ~っと磨くので私は「テレテレ磨き」と呼んでいます。

糖質をたくさん摂った日はこれにフロスや歯間ブラシなどを動員して歯間鼓形空隙を特に

丁寧に清掃します。その後マウスウォッシュでクチュクチュすれば完璧です。

私はもうだいぶ前から後期高齢者です。でも歯は1本も無くなっていません。

28本そろって、食べたいものを食べたいだけ食べられるのはとても幸せなことです。

あなたも8020と言わず、ぜひ8028に挑戦してくださいね。

福岡市中央区今泉

F-style K・I DENTAL OFFICE(エフスタイル ケーアイ デンタルオフィス)